– Как Вы попали в секцию самбо?

– В 80-е годы этот вид спорта набирал популярность, и многие мальчишки стремились им заняться. Мои друзья тоже записались в секцию, решил пойти и я. Правда, сделал это поздно, набор уже закончился. Мне сказали: «Приходи на следующий год». Но я не хотел ждать, постоянно стоял у входа, просил, чтобы приняли. В один из таких моментов меня увидел Виктор Иванович (Егрушов). Он предложил мне пере-одеться и приступить к тренировкам.

До самбо я увлекался уличным футболом. Мой брат занимался биатлоном, и я вместе с ним катался на лыжах и стрелял из винтовки, то есть постоянно был в движении. А потом мне стала интересна борьба.

– Как раньше тренировались? Есть ли отличие от сегодняшних методов?

– Особой разницы нет. Но стоит помнить, что в тот момент выксунское самбо только начинало развиваться. Нас учили тогда и учат сейчас преодолевать свой потолок. Он есть у любого дела – психологический, технический, моральный. Нам говорили, что для того, чтобы стать лучше, надо перешагнуть этот потолок.

Самое главное в тренировках – спарринги. Мы всегда тренировались с сильнейшими. Для этого выезжали на сборы в Кстово и в училище олимпийского резерва. В школе самбо спортсмены постоянно конкурировали друг с другом и боролись в спаррингах. Чуть ли не до драки доходило.

– Какой тогда была секция?

– Она тоже стремилась преодолеть свой потолок. У нас появился первый мастер спорта – Владимир Игошин, который прославил наш город на первенстве СССР. Потом Сергей Зайцев одержал победу на Кубке мира. Но пока не было других чемпионов России и мира.

Во время службы в армии отправился на чемпионат России в Туле и одержал там победу. Мне было 20 лет. Тогда же перешёл из молодёжного спорта во взрослый. Затем принял участие в чемпионате мира. Он закончился для меня не очень удачно – завоевал серебро. Для первого раза результат неплохой, но мне хотелось быть чемпионом. Это удалось во второй раз в Токио. Поэтому можно считать, что Выксунская школа самбо пробила очередной потолок.

– Кто Вас тренировал?

– В училище олимпийского резерва в Кстове со мной занимались Владимир Панов, Николай Баранов, в сборных – Юрий Борисочкин (молодёжная сборная СССР), Дмитрий Трошкин. Но личный тренер у меня всегда был один – Виктор Иванович Егрушов. Он учил меня взаимодействовать с другими тренерами, занимался организационной работой. Если самбист должен решать вопросы на ковре, то его личный тренер – вопросы за ковром. Образование, зарплата, социальное обеспечение – всё это ложится на плечи тренера. Если этого не будет, то его спортсмен может перейти в другую школу.

Виктор Иванович мог договориться буквально со всеми, он обеспечивал спортсменов всем необходимым. Поэтому я и остался, хотя были предложения переехать в Свердловск.

– А чем чреват переход спортсмена в другую школу? Ведь он уже, по сути, вырос и может прогрессировать дальше.

– А следующему поколению спортсменов как быть? Благодаря тому, что мы, опытные самбисты, остались, в выксунской школе выросли Шибанова, Алиевы, Мухин и другие знаковые личности. Тут уже действует преемственность поколений – передача опыта от старших младшим. Например, когда мы с Сергеем (Матюковым) стали чемпионами мира и Европы, молодые спортсмены воспринимали спарринги с нами как выход на международный уровень. Это повышало их мотивацию.

Если раньше мы ездили в другие города на спарринги, то у следующего поколения появилась возможность опираться на нас. Своим примером мы показываем, к чему надо стремиться. И некоторые уже превосходят нас. То есть уровень школы поднялся в разы. Было бы это возможно, если бы мы уехали? Думаю, что нет.

– Знаменитый приём, которым Вы пользовались на международных чемпионатах, – выксунский косой захват. Почему выбрали именно его?

– Когда я пришёл в Выксунскую школу самбо, там уже сформировались разные стили. Мне была интересна борьба Владимира Игошина. Я стал наблюдать, какие он использовал техники, броски и болевые. От него я и взял косой захват и немного поработал над ним с Николаем Барановым.

С этим приёмом одержал победу на чемпионате мира в Токио. Отмечу, что отрабатывать даже один такой приём надо очень долго. На этот захват у меня ушло почти два года, потому что соперники разные, и к каждому нужен свой подход. Потребовалось время, чтобы довести свой захват до автоматизма.

– Какой у Вас стиль борьбы?

– Атакующий. Косой захват сам по себе подразумевает нападение. Если я перехватывал инициативу, то старался не упускать её и не давать оппоненту даже спокойно вздохнуть. Ведь если дам это сделать, он адаптируется к этому захвату.

– В этом году Вам исполняется 50 лет. Вы все ещё продолжаете заниматься борьбой?

– Скажу больше: продолжаю участвовать в соревнованиях по самбо и дзюдо, но среди мастеров. Стараюсь ездить на них каждый год, чтобы поддерживать себя в форме. В прошлом году пробился на чемпионат мира по дзюдо, но нашу сборную не пустили в связи с событиями на Украине. В этом году планирую ещё раз отобраться.

– Что для Вас самбо?

– Вся моя жизнь. Начал тренироваться с 10 лет, и все 40 лет самбо меня сопровождало. Оно сформировало меня как личность.

От редакции. Поздравляем с юбилеем! Желаем новых достижений в спорте и в жизни!

Для справки

Сергей Викторович Жарков родился 26 июля 1975 года.

Окончил институт физкультуры имени Лесгафта (Санкт-Петербург), Нижегородский юридический институт МВД. Заслуженный мастер спорта РФ по самбо, мастер спорта по дзюдо.

Почётный гражданин Выксунского района.

Комментрий Виктора Егрушова, заслуженного тренера России и основоположника Выксунской школы самбо:

– Именно Сергей Жарков в далёкие 90-е сделал серьёзный шаг в большой спорт и первым в нашем городе вышел на мировую арену. Молодой 20-летний юниор в 1995, 1996 и 1997 годах побеждал на взрослом чемпионате России. И в составе мужской сборной боролся на трёх чемпионатах мира – в Болгарии, Японии и Грузии. И вот в ведущей борцовской державе – Японии он завоевал золотую медаль. Сергей Жарков стал первым выксунским чемпионом мира со дня основания школы самбо.

Я всегда считал главной задачей передачу опыта из поколения в поколение. Например, «выксунский косяк» из 20-го века перешёл в 21-й. В 80-е этим блистал на Всесоюзной арене Владимир Игошин, первый наш мастер спорта СССР. Всё это Сергей Жарков впитал и вынес на мировую арену. Соперники, как в нашей стране, так и за рубежом, знали про этот косой захват, но устоять не могли. Отмечу, что такая борьба присуща и нынешнему поколению – Денису Мухину, Андрею Кубарькову, Андрею Корнееву, Татьяне Шуяновой, Юлии Молчановой и многим другим.

Мой девиз: трудись не столько, насколько смог, а столько, сколько надо для победы. Я этому учу всех своих воспитанников, в том числе и Сергея Жаркова. Он восхищал борцов и тренеров сборной страны своим стремлением идти до конца, превозмогал любую боль. Это позволило ему в 30 лет получить звание «Заслуженный мастер спорта» и стать почётным гражданином Выксы.

Жёсткий на ковре, Сергей добрый и отзывчивый в жизни. Он неоднократно проводил благотворительный турнир по самбо и активно участвовал в забеге Выкса – Озёрный. Любовь к борьбе остаётся в нём и поныне. В свои 50 лет он передаёт опыт молодым и сам готовится к чемпионату России и мира по дзюдо среди мастеров. Когда постоянно совершенствуешься, успех непременно придёт.

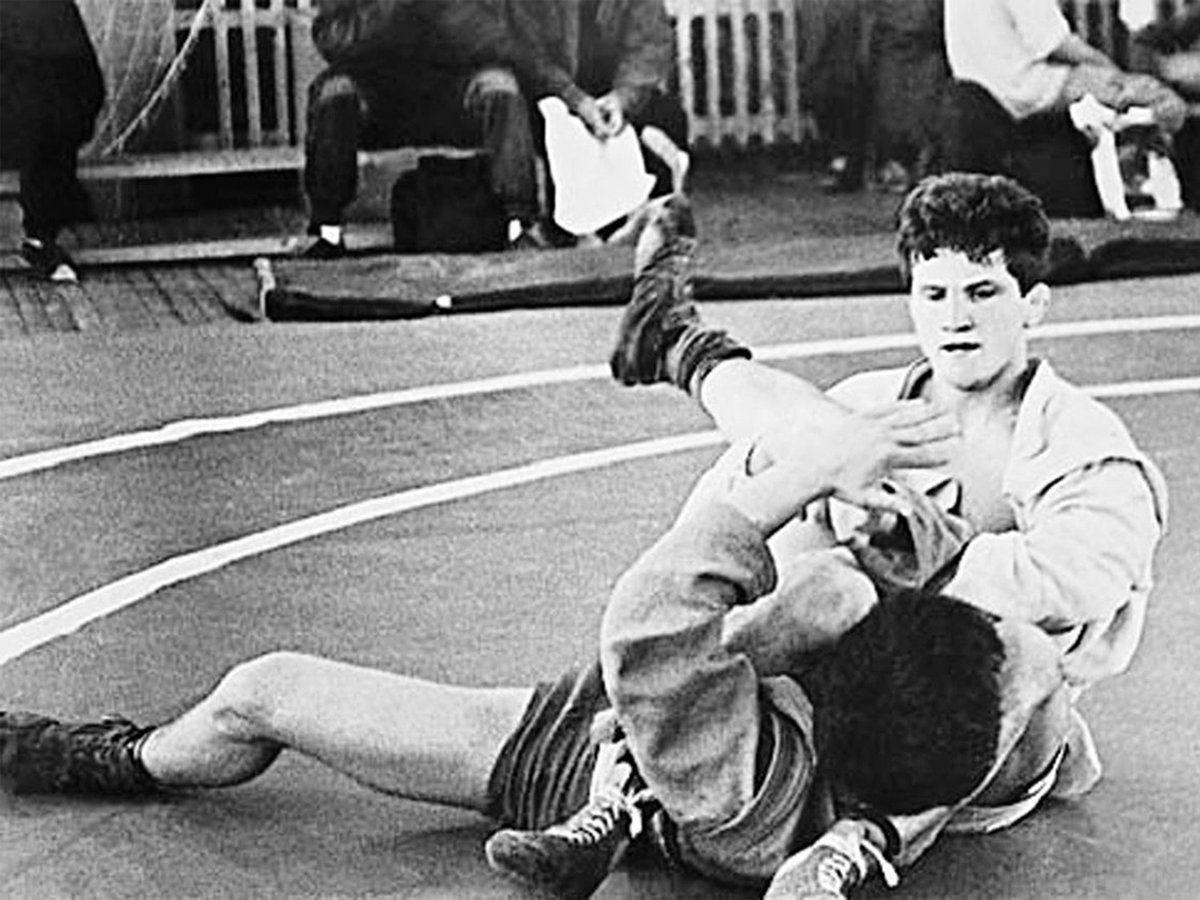

1991 год. Пенза, первенство СССР. Сергей Жарков проводит болевой приём

1991 год. Пенза, первенство СССР. Сергей Жарков проводит болевой приём

2018 год. Марокко. Чемпионамит мира по самбо среди мастеров. Сергей Жарков сверху второй слева

2018 год. Марокко. Чемпионамит мира по самбо среди мастеров. Сергей Жарков сверху второй слева

Фото автора, из архива Виктора Егрушова и с сайта «Внутри самбо»